home>シスター三木の創作童話>動物園のお父さんライオン

シスター三木の創作童話

動物園のお父さんライオン

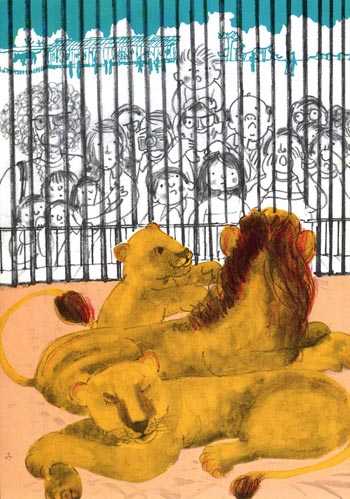

ここは、○○市の動物園です。

春の太陽が、うらら、うららと、この動物園いっぱいにあたたかい光をなげかけています。

「ねえ、お母ちゃん。また、アフリカのお話をして」

と、子どもライオンがきいています。

「なあに、アフリカのお話、お父ちゃんに聞きなさい」

お母さんライオンは、ねむそうに片目だけあけて、そうこたえると、またねむってしまいました。

「ねえ、お父ちゃん。アフリカのお話をして」

「ううーん。アフリカの話ねえ」

お父さんライオンもねむそうです。

だいたいライオンたちは、夜、動きはじめるのですから、おひる間はとてもねむいのです。

「ねえ、お父ちゃん。アフリカって大きいんだってねえ、そうでしょう」

「うん、大きいよ」

「どのくらい」

「うーん、そうだな。このへやの10ばいくらいかな」

「10ばいって」

「うん、このへやが10ぐらい入る大きさのことだよ」

「へえー。大きいんだなあ」

子どもライオンは、せまいへやを、ぐるぐる見わたしました。このときです。となりのおりで、平べったくなってねていた老ライオンが、むっくり起きあがるとこういいました。

「なにを言っとる。アフリカは、こんなへやの10や20どころじゃない、あの空とおんなじくらい広いんだ。空と地面がくっついてしまうくらい広いんだ。おまえたちは、なにもわかっとらん」

老ライオンは、そういうとかなしそうに、目をしばたきました。それもそのはずです。お父さんライオンは、この動物園で生まれたのですもの、アフリカがどんなところなのか、知らなかったのです。

「ああ、あのころは、よかったなあ。青い空、広い草原。走った、思いきり走ったー」

老ライオンは、遠い昔のことを思い出していました。一日中、昔のことを思い出してなげくので、目のまわりがただれて赤くなっていました。

でも、お父さんライオンは、アフリカのことは、そんなに気になりません。生まれたときから、ここにいたからです。老ライオンは、ここのくらしをなげいているけれども、お父さんライオンは、この生活も、わるくないと思っていました。だって、おなかがすくころになると、ちゃんと人間が、えさをくれるし、そしてそこがきたなくなると、また人間がきれいにしてくれるからです。ねむいときはねて、目がさめると、このおりのまえをとおる人間たちの、いろんな顔を見ることにしていました。人間のおとなたちは、みんな、このライオンのおりの前にくると、子どものような顔になりました。人間たちは、ひとり、ひとりほんとうにちがった顔をもっています。

そして、ときどき、猫のなきまねをしたりして、ライオンの気を引こうとしたり、ひどいのになると「わおーっ」なんて言ったりします。ライオンのつもりで言っているようですが、そのへたなことといったら……。

お父さんライオンは、今では、おくさんもいますし、それに、かわいい子どもも生まれましたので、自分は、これでしあわせだと思いました。

老ライオンは、ちがいました。アフリカを知っている老ライオンだけが、ライオンのほんとうのしあわせを知っていたからです。

子どもライオンが、またお父さんライオンにしつもんをしています。

「ねえ、アフリカってどんなところ」

お父さんライオンは、もうこたえません。ねむくてしようがないお父さんライオンの耳には、おりの前の人間の声が、子もりうたのように、聞こえているだけでした。

トップページへ

トップページへ