home>こんなとこ行った!>殉教者からの現代へのメッセージ

こんなとこ行った!

殉教者からの現代へのメッセージ

2008/11/27

10月26日(日)、カトリック碑文谷教会聖堂にて、シドッティ神父来日300年を記念して、溝部修司教司式によるミサと講演会がありました。溝部司教は、碑文谷教会出身で、青年のときよく侍者をしていたそうです。サレジオ会の司祭となり、仙台教区司教の後、現在は高松教区の司教として活躍されています。また列聖列福特別委員会の委員長として、「ペトロ岐部と187殉教者」の列福式までの長い道のりを準備してくださいました。具体的でわかりやすく、キリシタン時代の人々の信仰の姿から、現代のわたしたちへの呼びかけを示してくださった溝部司教のお話をご紹介しましょう。

|

|

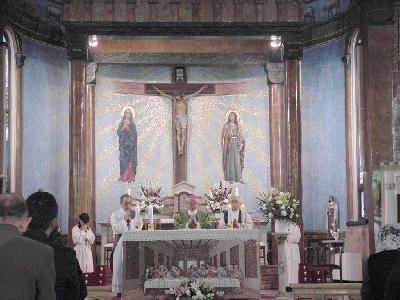

| ミサをささげる溝部司教 |

キリシタン時代の教え

イエスが教えた大切な教え「隣人を愛しなさい」は、キリシタンの時代「隣人を大切に思うこと」ということばで表現されていました。14項目をあげる「慈悲の所作」というものがありました。7つは身体に関わること、残りの7つは精神に関わることでした。

身体に関わることでは、訴えるものに食を与え、渇くものに飲み物を与え、肌を隠したるものに衣服を、病者をいたわり、行脚の者に宿を貸し……などです。精神に関わることとしては、人々によりよき意見をふまえ、無知なる者に道を教え、とがある人をいさむること……など、抽象的な「愛する」ではなく具体的かつ実践的な教えでした。彼らの愛の行いは、隣の人のために働くということでした。生きている人、死んだ人のために祈ること。現代の私たちにとって、信仰が抽象的になっていないでしょうか?

「徳を積む」ということばがあります。よい行いを毎日何度も繰り返すことによって徳が身についていきます。同じように、毎日何度も祈ることによって、神との関係が密になっていくのです。

キリシタン時代は、仏教でいう「腰文化」で、腰の中に魂が宿ると考えられていました。賢明であり、正しく中庸をもって生きることが大切です。徳は、中庸、剛毅、賢明、正しいことを求めていく心です。これができるようになるためには、霊の賜物をいただく必要がありました。

キリシタン時代の子どもたちと女性

キリシタン時代に、ルイス・フロイスという宣教師がいました。彼は『日本史』を書きました。そこには、日本人の習慣、気質、教育の違いが書かれていました。日本人はどのように見られていたのでしょう。

今、日本の子どもたちは、知識の詰め込み教育を受け、一人で学習する習慣が身についていません。マニュアル通りで、言われたことはするが、その横にあることは何もしません。このままでは、グローバル社会の中で、太刀打ちできなくなってしまいます。どのようにして、自分で学ぶようにするのかが日本の教育の問題になっています。

宣教師たちは、「日本の子どもは小さいときから自律していて、落ち着いており規律があり、賞賛に値する」と言っています。彼らは、日本の子どもたちに大きな希望を持っていました。この子たちを育てて、20年、30年後に、教会を担う人になってもらいたいと思ったのです。子どもたちへの教育を中心にして、日本の教会を考えていました。

女性についてはどうでしょう。彼らは「日本の女性は自由奔放で手がつけられない」と思っていたようです。ヨーロッパでは、財産は夫婦の間で共有されていましたが、日本ではそれぞれが持っていました。夫は戦に行き男性がいなくなります。妻のもとへは次の男性が来て、一夫一婦制が成立しませんでした。日本の教会は、性の倫理、家庭の倫理からメスを入れていかなければならいと考えました。早くから聖人伝が訳され、聖女たちを模範とするように促しました。

日本人の性格についても書かれています。「日本人は中庸で控えめ、けんかをしないが、いったんけんかをしたら絶対ゆるさない。本心を言わないので何を考えているかは分からない。暗く、小さな世界に閉じこもっていて共同体を作るのが難しい」と思われ、危惧を抱いていたようです。

率直に言い表さず、ぐちぐち言っていて暗くなっている……、これが現代のひきこもりや、自殺につながっているようです。上から押さえるとシュンとなるが、相手が弱いと強くなる。極端に走りやすい。このような日本人が作る社会で気をつけなければならないことは、視野を広げることです。世界の中での日本の教会という視点を持たないかぎり、分裂が起きます。

有馬の殉教者 マグダレナ

有馬晴信の時代、有馬の教会は宣教師たちのよりどころとなっていました。

1613年10月7日ロザリオの祝日に、有馬家の忠臣であった3人の武士とその家族が処刑されました。処刑場の有馬川まで連れて行かれる彼らの周りに、多くの信者たちがついて行きました。

有馬川のほとりに立てられた柱にくくりつけられました。その中に、レオ林田の娘・17歳のマグダレナがいました。火がつけられると、最初に彼女を縛っていた綱が燃えて切れました。マグダレナは、足下にあった火のついた薪を頭の上に乗せ「自分の生涯を神と教会と人々にささげます」と誓いました。処刑場を囲んでいた信者たちは、柵を切ってマグダレナのところへ飛んでいき、衣服を奪い取って家へ帰りました。マグダレナの殉教の姿は、宣教師たちの日本の女性像を変えました。

1614年の禁教令が出ると、宣教師たちはマカオに流されました。そのとき彼らは日本の殉教者たちの骨を持っていきました。殉教者たちの名前は分かっていました。1700年、マカオの教会が火事で焼けました。日本の殉教者たちの骨はベトナムの殉教者の骨と並んで置かれていたので、この火事で両者は区別がつかなくなりました。マカオ返還のとき、その骨が長崎に返されました。11月24日はベトナムの殉教者の祝日です。ベトナムの教会と日本の教会は骨で結ばれているのです。

初代教会では、人々は自分の司祭を選んでいました。日本の教会は、外から助けてもらう……という体質から抜け出さないといけません。自分たちの手で教会を運営していくということを考えていきましょう。

溝部司教は、青少年教育を使命としているサレジオ会の会員です。子どもたちを思う心が根底にあり、さらに司教として、信徒を導き教えるという姿も合わさって、霊的な父親の雰囲気を感じました。日本のカトリック教会が、拷問や殉教をもいとわないしっかりとした信仰を養ってきたことの意味を考えながら、先達たちに続く、神と人への愛について祈り行きたいと思いました。