お薦めシネマ

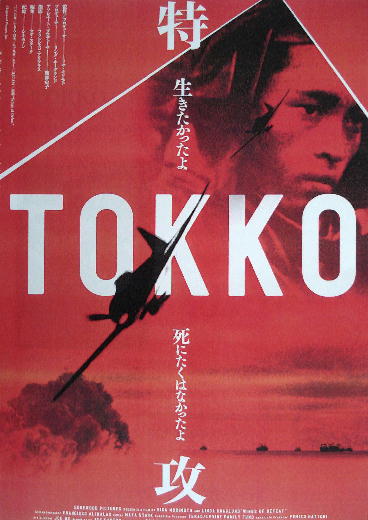

TOKKO 特攻

2007年7月

Wings of Defeat

- 監督・プロデューサー:リサ・モリモト

- 脚本・プロデューサー:リンダ・ホーグランド

- 配給:シネカノン

2007年 USA・日本映画 90分

日系アメリカ人のリサ・モリモトは、日本人の叔父が、第2次世界大戦中、特攻隊員だったことを知る。彼はいわば“特攻の生き残り”だったが、特攻時代のことはだれにも語らずに亡くなった。このことにショックを受けたリサは、日本に来て、特攻隊員としての彼の足跡を追っていく。

彼らは、なぜ特攻を志願したのか? そもそも特攻はどのようにして作られたのか? 自らの命をささげて敵艦に挑む彼らは何を思っていたのか? 戦後、なぜだれにも語らなかったのか? ……零戦の攻撃を受けるアメリカ側からのフィルムもあり、戦争を見つめるための貴重なフィルムが映し出されていく。

イタリア人夫婦はワーニャを気に入ったようだ。養子が決まると、マダムにも孤児院にも、多額のお金が支払われた。マダムは次の養子斡旋のために、幼い子どもたちの写真撮影に余念がない。院長は、縁組みが決まって入ったお金でさっそく酒盛りを始めた。

幸せな将来を手に入れたワーニャに、他の孤児たちは嫉妬し、ワーニャを「イタリア人」と呼んでからかいはじめた。

戦後60年を経て生存者も少なくなっていく中で、証言者として語る4人の元特攻隊員の話は、鮮烈であり貴重であり、体験者としての重みがある。特攻隊員たちの訓練や軍隊での生活の様子、何を思って出撃していったか出撃前の様子、攻撃の模様、そして、亡き戦友や戦争に対しての思いが、赤裸々に語られていく。

「海軍の兵服は丈が短くてね、かっこよかったんだ。エリートだね。軍隊に入るんなら海軍と思っていたからね、海軍に志願したんだ」

「二人一組で乗るんだけれどね、突っこむ前に攻撃を受けて激しい銃撃戦となってね、

それが長く続いてもうだめかと思ったら、ふっと雲の中に敵機が消えた。もう疲れて、

突っこむ気力も無くなって、先輩と『帰ろ、帰ろ』と言って引き返したんだ」

「せめて半年早く、天皇陛下が終戦を決めていたら、何万人という若者は、死なずにす

んだのだろう」

「生きたかったよ、死にたくはなかった!」

“今”という時代になって語ることができる彼らの心の底からの言葉から、当時の特攻隊員たちの真の姿が浮かび上がってくる。

や、特攻の攻撃を受けた米軍の駆逐艦隊に乗船していた兵士たち、歴史学者の森本忠夫、ジョン・ダワー、ジャーナリストの日高恒太郎、各氏へのインタビューから、特攻隊員たちの周辺が見えてくる。日本の“神風”は世界的に有名になり、「9.11」や自爆テロと関連づけられて語られるようになっているが、戦争中、竹槍で訓練していた女性たちは、本当に神風が吹き、日本は勝つと信じていたと語る。

アメリカ人として生きている日系人のリサと、日本に生まれて育ち、日本人的な視野を持っているリンダが、日米両側から捕らえた“神風特攻隊”。リサとリンダはこう語る。

「この映画は、敗北することを認めようとしなかった軍の命令によってもたらされた戦争のすべての犠牲者に対しての追悼の念を表するとともに、自分たちの今回の共同作業が、日米両国の視点から第2次世界大戦の歴史を再考するための貴重な足がかりとなることを強く願っている。」

や、特攻の攻撃を受けた米軍の駆逐艦隊に乗船していた兵士たち、歴史学者の森本忠夫、ジョン・ダワー、ジャーナリストの日高恒太郎、各氏へのインタビューから、特攻隊員たちの周辺が見えてくる。日本の“神風”は世界的に有名になり、「9.11」や自爆テロと関連づけられて語られるようになっているが、戦争中、竹槍で訓練していた女性たちは、本当に神風が吹き、日本は勝つと信じていたと語る。

アメリカ人として生きている日系人のリサと、日本に生まれて育ち、日本人的な視野を持っているリンダが、日米両側から捕らえた“神風特攻隊”。リサとリンダはこう語る。

「この映画は、敗北することを認めようとしなかった軍の命令によってもたらされた戦争のすべての犠牲者に対しての追悼の念を表するとともに、自分たちの今回の共同作業が、日米両国の視点から第2次世界大戦の歴史を再考するための貴重な足がかりとなることを強く願っている。」

貴様と俺とは同期の桜同じ兵学校の庭に咲く

咲いた花なら散るのは覚悟

見事散りましょ国のため (「同期の桜」)

もともとは西條八十の詞で替え歌で流行したが、何と悲しい歌なのだろう。証言者が最後に語る言葉が心に残る。

戦ではなく解決する方法を、人類は見つけないといけない。

戦を続けていたら、地球はもたない。

この夏、「TOKKO 特攻」を見て、“戦争はしてはいけない”という誓いを新にしたい。